MASTER'S VOICEつくり手の声

Case.7

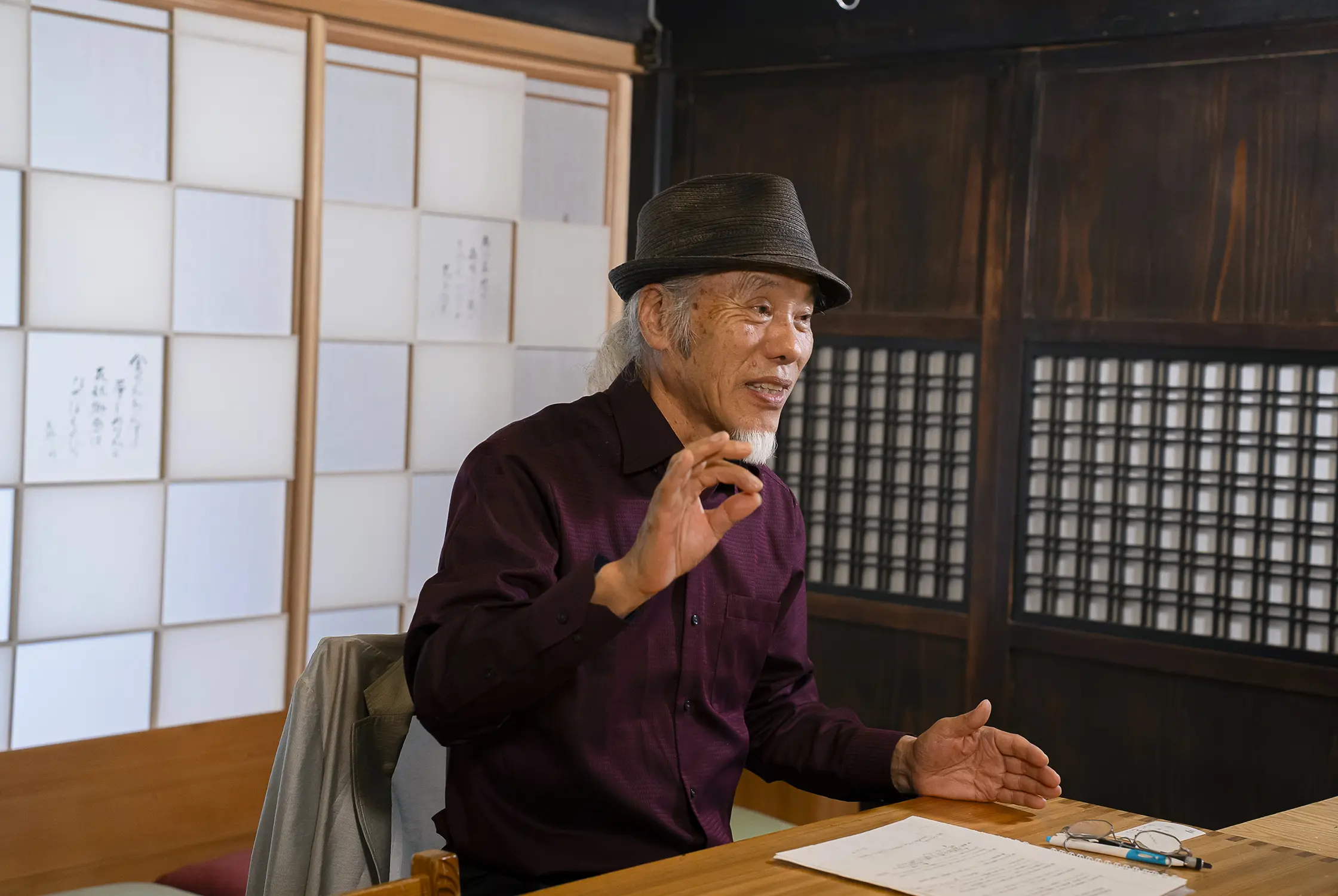

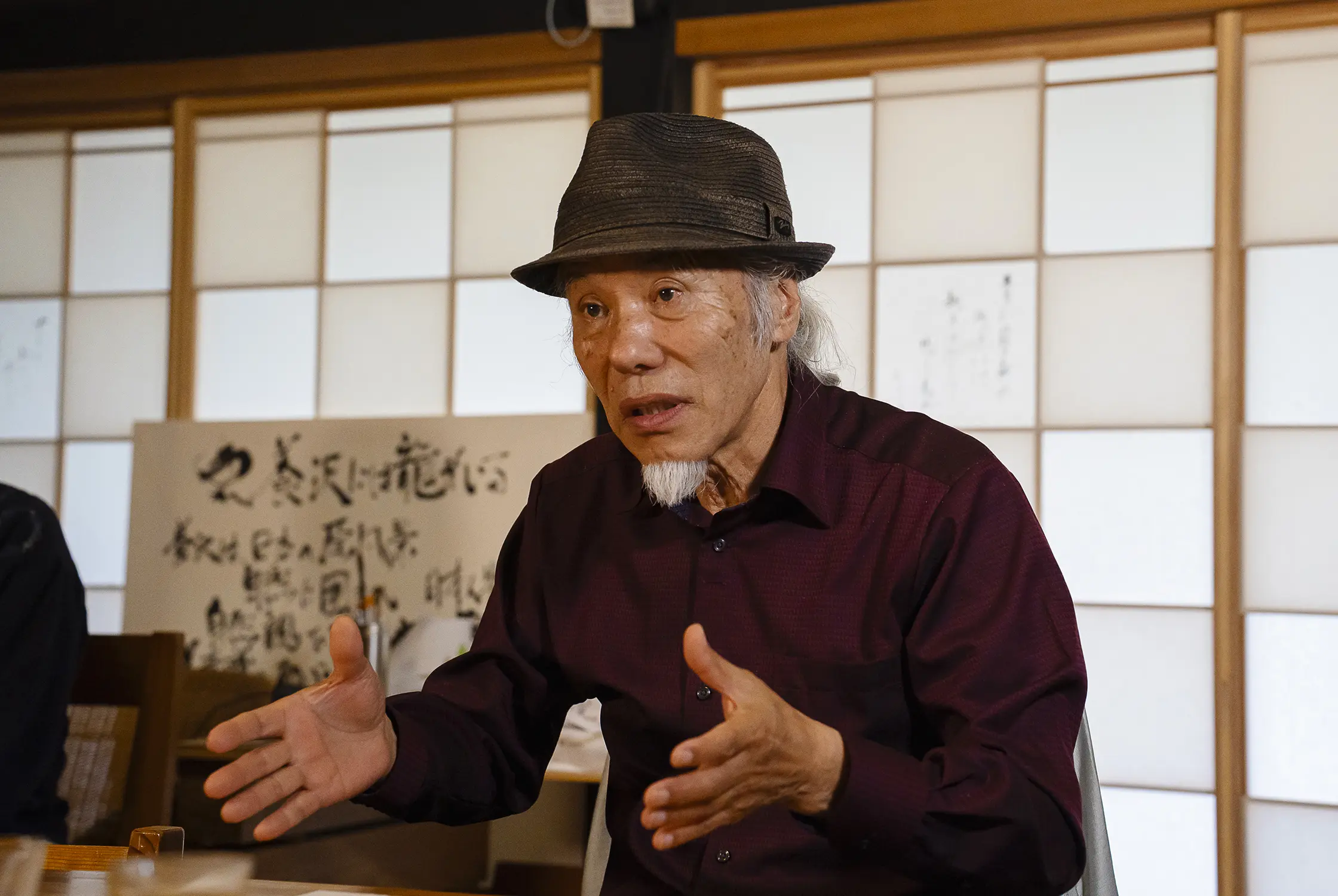

「あきがわ木工連」代表理事

佐藤眞富

とうきょうの木を活用するために

木工のプロが手を組んだ

東京の森林で伐り時・使い時を迎えたとうきょうの木が思うように活用されていないことを憂い、2009年に木工のプロが手を組んでグループ化し「あきがわ木工連」は始動した。その中心人物が、木工製品のデザイナーである佐藤眞富さん。養沢川沿いの古民家を事務所にして、山や木と向き合い続けている佐藤さんに、東京の山と木への思いを伺いました。

木は生きているから、対話することが大事

山形県生まれの佐藤眞富さんは、デザイン会社に就職したのをきっかけに、“生きている木”との長い付き合いが始まった。

佐藤さん:もとをたどれば、僕は絵描きを目指して上京しましたが、学生時代に出会った女性と結婚し次男が生まれたとき、いつまでもフラフラしているわけにはいかないということで、デザイン会社に就職、木の照明のデザインを手掛けるようになりました。それが、25歳の時。

僕は、絵は描けるけどデザインの知識はないし、木についてはど素人。だから、デザイン画を描いて職人さんに持っていくと、「こんなもの作れねぇよ」「3mmの角材なんて強度も足りないし、出来上がる前に俺の指が吹っ飛ぶわ」なんて怒られてね。床に転がっていたノコギリを跨いだら「道具は職人の手と同じだ!」なんてすごい剣幕で怒鳴られたこともあった。大変なことも多かったけど、木のことを教えてくれた職人さんたちが僕の師匠です。

今でも僕が大切にしている「木は生きている」ということを教えてくれたのも職人さんです。

木は地面から天に向かって伸びているでしょう? 板材に加工された後でも、天から刃物を入れると木は嫌がるんです。山で生えている木、板材、製品になった後も、生きている木に逆らわない。ものづくりをする時は、木がどうしてほしいと訴えているかを感じて、対話をすることを大事にしています。

東京の山で育った木でものづくりがしたい

歳月とともに木に魅了され、木を活かしたデザインを追求し、「デザイナーだけど、半分は職人」というほどに知識を積み重ねた。そして、あきがわ木工連の立ち上げとともに、山や木との距離はさらに近くなった。

佐藤さん: 東京都が本格的にとうきょうの木の活用に取り組み出したのが20年ほど前です。僕はこれまで木を使った商売をしてきて、いわば、山の恩恵を受けてきたわけです。そう考えた時に、やはり、もっと間近に山を見なくちゃいけないと思いました。それでとうとう、山の中に入って事務所を構えちゃった。

多摩地域には、材木屋、建具屋、大工など、木で飯を食ってきた人たちがたくさんいるし、自分の経験を活かしてできることといったら、山と木を大切にしたものづくりだなと。そういう集団を作りたいなと考えました。そこで、自分のデザイン会社は息子に譲り、多摩地域の木に関連する会社や事業所にひと通り声をかけて「あきがわ木工連」を作りました。

頭で考えるより、山を、木を、感じてほしい

御嶽神社へとつながる養沢川沿いの古民家を事務所にして、依頼内容に合わせてデザインをしたり、仕事を割り振るなどプロデュースをしたりするのが佐藤さんの主な仕事。これまでに、保育園などの施設の建設やリフォーム、家具や什器、おもちゃなどの設計・施工を請け負ってきた。

佐藤さん:あきがわ木工連で受けた仕事は、100%とうきょうの木を使っています。だけどいくら僕らが頑張っても、東京都がPRしても、とうきょうの木の利用はなかなか広がっていかないんですね。それはどうしてだろうと考えると、僕は、アプローチが違うんだと思っています。

森林循環の話になると、花粉が二酸化炭素がって理屈ばかりを並べたがるけど、そうじゃない。だって、木は生きているんですから。頭で考えているだけは決してわからないことがある。だから僕はいつも「山に入って、感じろ」と言うんです。

あきがわ木工連では月1回「キトコト親子木塾」を開催し、親子で山に入っています。子どもはいいんですよ。3歳の子でもナイフでやっていいこと悪いことを教えれば、30分でも1時間でも集中して木を削ります。問題は大人。見守ることもままならないんだね。でも考えてみてよ。道具を使えなければ、まず想像力が育たない。実際に道具を手に取り、木を削ってみると、木が呼吸していて生きていることを、肌で感じることができる。それは、山や木を身近にしてくれるし、一生モノの感覚として、自分の中に残っていくんです。

大人も子どもも、山の空気を直に感じ、神々しさを感じ、木の命を感じる。山に入って何も感じなければ、15分でいいから黙って木に抱きついてみるといい。木と直接会話はできないけど、感じればそこから対話が始まります。

感じて、対話する。その経験を多くの人がすることで「とうきょうの木」への思いが変わり、木工製品を使う人が増え、東京の山もいい山へと変わっていく。そういう流れが生まれることを期待して、僕は仙人にでもなった気持ちで「山に入って、感じろ」と伝え続けています。

一般社団法人多摩産材活用 あきがわ木工連

東京都あきる野市養沢849

TEL:042-519-9343