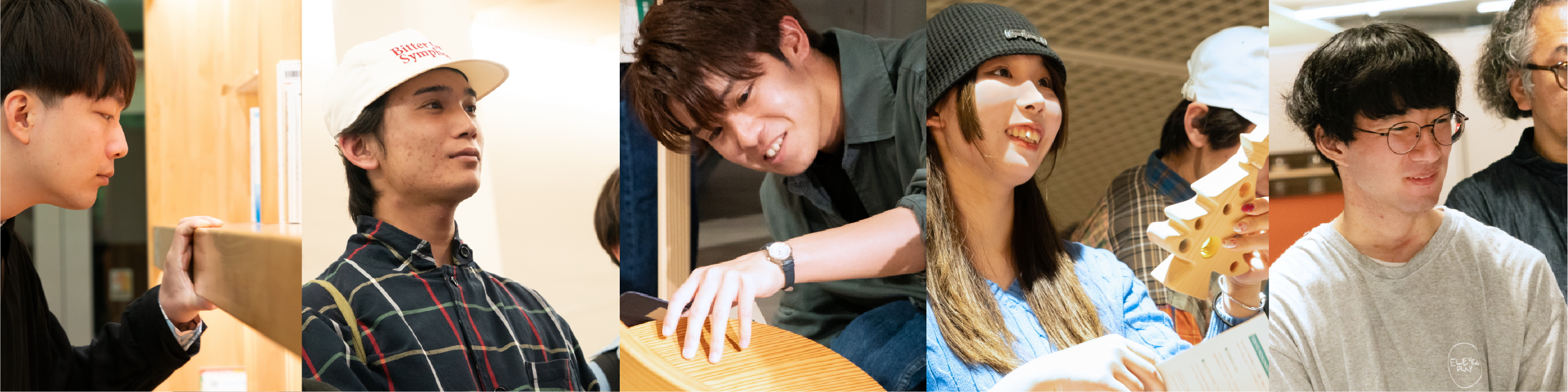

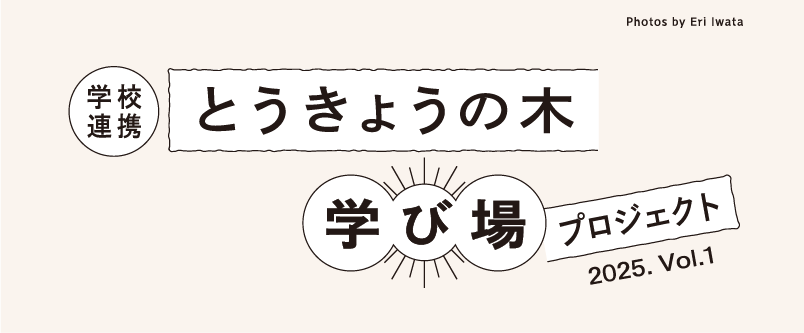

学校連携とうきょうの木 学び場プロジェクト

本プロジェクトは、TOKYO MOKUNAVIが都内の学校と連携して、“とうきょうの木”の魅力を

多くの人に知ってもらうことを目的としています。

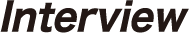

2025年度は、学校法人桑沢学園 東京造形大学 室内建築専攻領域の酒匂克之教授と長岡勉准教授、

有志12名の学生に参加いただきました。

原木市場の見学をはじめ、授業風景、作品展示の様子などを3回にわたってレポートします。

“とうきょうの木”について

体験を通して学ぶ大切さを伝えたい

学校法人桑沢学園 東京造形大学

造形学部 デザイン学科

室内建築専攻領域酒匂 克之教授

東京造形大学は、多摩地域の森に囲まれた環境の中にあり、授業で森林を活用したり、任意の活動として森林整備も行っています。私たち室内建築専攻領域では、建築施工を学ぶために木材を使って小屋を建て、その後、丁寧に解体して家具をつくる材料に再利用するなど、素材を最後まで大切に活用することを実践的な教育の中で行っています。また、私はデザイナーとして、主に公共施設のインテリアや家具デザインの分野で活動しており、地域産材の活用にも日々取り組んでいます。学生たちにも私たちの地域の“とうきょうの木”について体験を通して学んでほしいという思いがあり、「とうきょうの木 学び場プロジェクト」に参加しました。

このプロジェクトのなかで学生たちと原木市場を見学して、数多くの丸太が積み上げられた光景を目にしました。授業では、主に加工された木材を使いますが、 “原木”に触れることの重要性を実感しました。これは食に置き換えて考えるとわかりやすく、生き物が食材として食卓に上るまでの流れを理解すると、自然と食材への敬意が生まれます。同じように、木材という素材の背景を知ることで、その材料に対する理解が深まり、より真摯な姿勢でものづくりに向き合えるようになると感じています。

これから学生たちは各々、作品づくりに取り組みますが、これまでのプロジェクトでの体験を生かして材料と向き合うことの大切さを伝えたいと考えています。

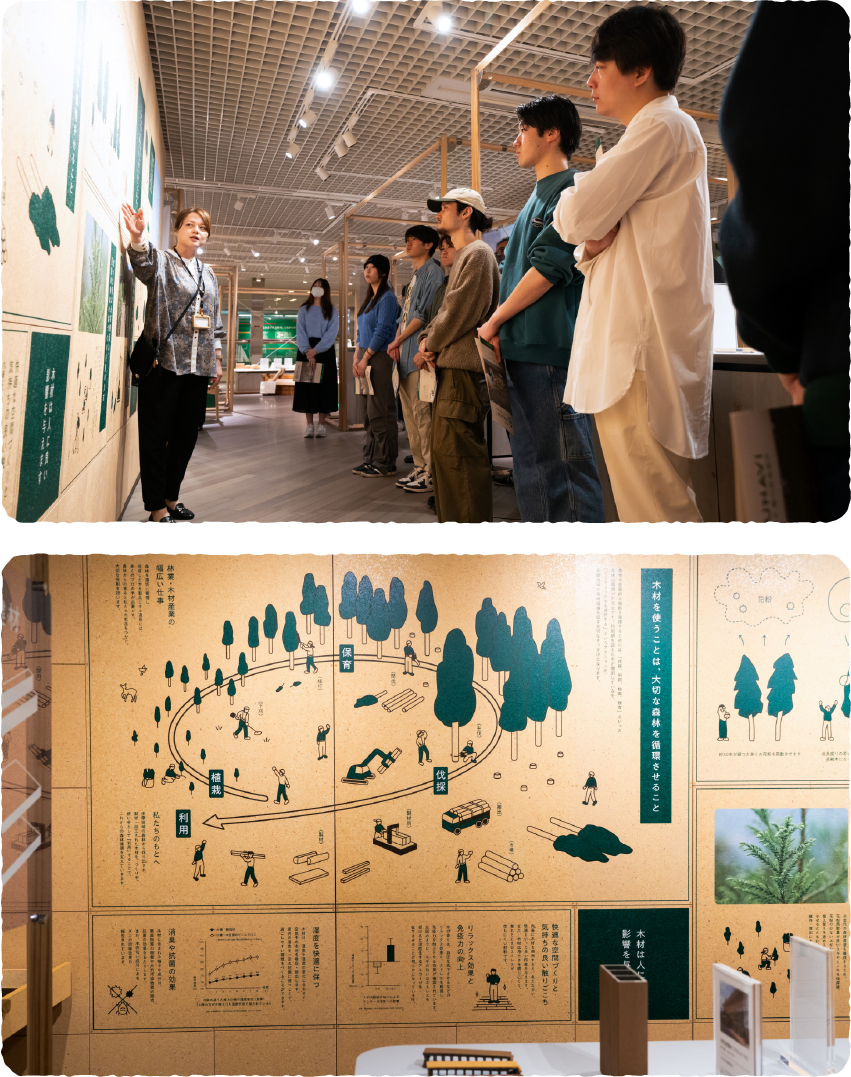

TOKYO MOKUNAVIを見学

TOKYO MOKUNAVIのショールームには、

メーカーや作家の手による、

“とうきょうの木”で制作された製品や作品が展示されている。

2025年度の学校連携 とうきょうの木 学び場プロジェクトは、5月にTOKYO MOKUNAVIの見学からスタートしました。学生たちは “とうきょうの木”でつくられた家具や小物に触れ、その質感や香り、温もりを体感。スタッフの解説やパネル展示を通して “とうきょうの木”について学び、作品づくりのアイデアを探りました。

子ども用木製玩具の手触りや仕かけを体験する。

工夫が凝らされた家具の構造を観察する。

パネルを見ながら、林業・木材産業の仕事や、

木材を活用することが森林の循環につながることを学ぶ。

酒匂先生(右)と長岡先生(中央)と学生が見ているのは、

折りたたみ式の木製三角コーン。

“とうきょうの木”を活用した施設を巡る

品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」は、

東京都・品川区の戸越公園の中にある、

自然環境について楽しみながら学べる体験型展示施設。

副館長の稲田敬生さんから説明を受ける。

5月から6月にかけて、“とうきょうの木”を用いて設計された、都内の駅舎や公共施設を見学しました。それらは森林資源の循環的な利用や林業の活性化に貢献しています。建築やインテリア空間でどのように活用されているかを実際に見て触れることで、“とうきょうの木”への理解を深め、実践的な知識を得る貴重な学びの機会となりました。

「エコルとごし」は、全国のさまざまな地域の杉やヒノキを

使用して設計されている。学生たちは、“とうきょうの木”を

使用した天井や本棚に触れ、質感や温もりを体感する。

「エコルとごし」は、全国のさまざまな地域の杉やヒノキを

使用して設計されている。学生たちは、“とうきょうの木”を

使用した天井や本棚に触れ、質感や温もりを体感する。

施設の一部に木製ルーバーを用いた原宿の複合商業施設

「WITH HARAJUKU」

木の温かみを感じられる、小田急電鉄小田急線「参宮橋駅」。

地域の人々や利用客に愛され親しまれる駅空間を目指して

設計された。

“とうきょうの木”を販売する原木市場を体験

原木市場には、東京の森林から伐り出した大きな丸太が

山積みされている。

6月の終わりには、東京に唯一ある原木市場を見学しました。ここでは東京の山から伐採した“とうきょうの木”を、月に2回せりを行って製材業者に販売します。この市場を運営する多摩木材センター協同組合の専務理事の伊藤修さんから、事業の歴史や市場の仕組みについて説明を受け、その後、原木市場に並ぶ木材に実際に触れながら、市場の流れについて聞きました。

多摩木材センター協同組合の専務理事の

伊藤修さん(上)と西堀隆一さんから、

東京の森林の状況やセンターの仕事について聞く。

木の皮がついたままの原木が並ぶ。

実際の“とうきょうの木”を直接観察しながら学ぶことで、

理解をより深めることができる。

丸太の直径を測る酒匂先生(左)。東京の森林の多くは、

不足する木材供給の確保を目的として植林されたもので、

現在、樹齢50〜60年の伐採に適した時期を迎えている。

多摩木材センター協同組合の専務理事の

伊藤修さん(上)と西堀隆一さんから、

東京の森林の状況やセンターの仕事について聞く。

グラップルを使って、太さ別に仕分けして、

次回のせりのための準備を行う。